El día de los enamorados suele ser complicado para una feminista. Y no por lo que piensas. No rechazamos regalos, ni quemamos sostenes en la mitad de calle. Y a pesar de los rumores que hayas escuchado, no sacrificamos ositos de felpa a una deidad femenina y voraz. En realidad, se hace complicado porque buena parte de quienes te rodean están convencidos, de una manera u otra, de que tienes sentimientos “políticos” sobre el tema. O al menos, sobre el romanticismo, la caballerosidad y el amor en general. Y aunque, de hecho, sí los tienes, el problema radica en que ninguna feminista intenta educarte, brindarte un recorrido educativo por el trasfondo del amor romántico o narrarte las desventuras de la mujer en la historia. A pesar de lo que creas, a la feminista promedio no le interesa en absoluto lo hagas con tu vida privada —mucho menos intima— antes o después.

—Eso es mentira.

—¿Qué me puede interesar lo que hagas en tu casa?

—Por supuesto que las feministas están obsesionadas con lo que una mujer normal hace, es notorio.

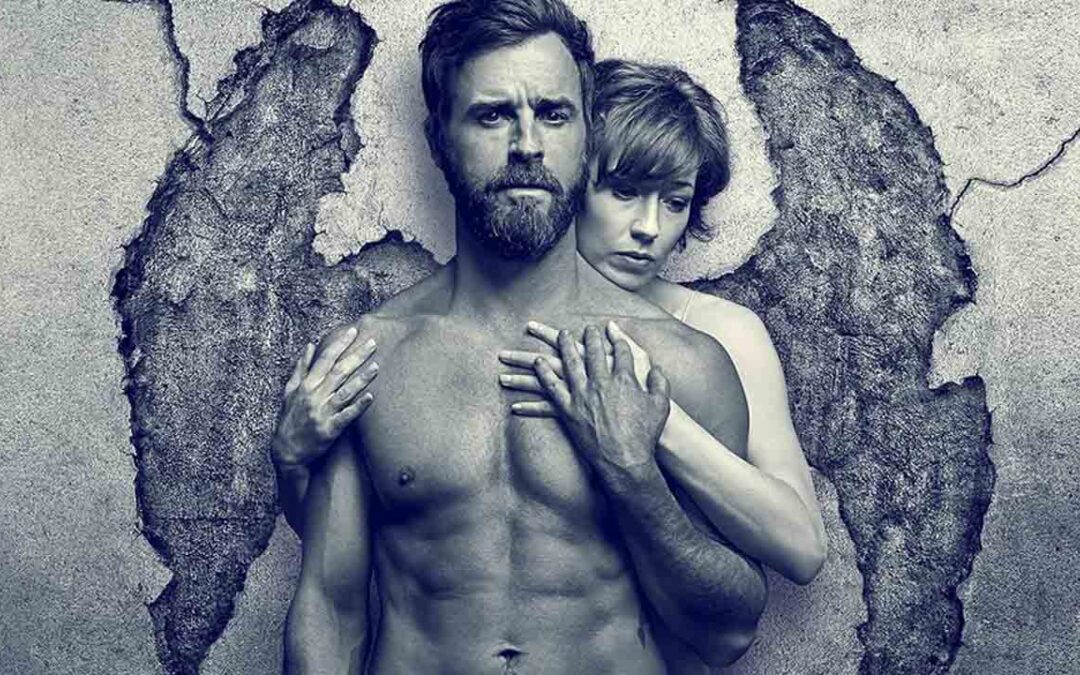

The Leftovers (Los Desechados) | Back to the Serie

Bajo esta premisa inicia una de las mejores series —no tengo reparos en decirlo— que he visto en mi vida. Por eso, en esta nueva entrega de Back to the Serie, les hablaré de ese universo duro, vulnerable, absurdo, doloroso y profundamente existencialista, como lo es The Leftovers.

El hijo del rayo: anatomía de un monstruo y su creadora

Esa noche, en una villa suiza cercada por tormentas eléctricas, nació Frankenstein. De hecho, lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en una de las narraciones más influyentes del siglo XIX.

Elvis en el Olympia: la noche en Miami se rindió ante el Rey del Rock

El 2 de agosto de 1956, Elvis Presley llegó a Miami en su Lincoln Premier lavanda. Al día siguiente ofrecería su primera presentación en la ciudad —serían siete en total—. Antes ya había pasado por Jacksonville, Fort Myers, Orlando y Tampa, plazas donde el sur conservador reaccionó con rechazo mientras los adolescentes lo recibían con una fiebre desbordada.

Los Brickell: la familia que fundó Miami desde el fin del mundo

Una de las imágenes inmortales de la apertura de Miami Vice mostraba el edificio Arquitectónica recortado sobre el cielo de Brickell. Desde entonces, el barrio forma parte del imaginario colectivo de la ciudad. Para el miamense cotidiano, para el visitante esporádico, para quien solo lo ha visto en postales: Brickell y sus torres aguamarina.

Pamela Colman Smith y la mística silenciosa del siglo XX

Pamela Colman Smith fue la artista que dio rostro al tarot moderno y, sin embargo, su nombre permaneció en la penumbra. Mística, sinestésica y visionaria, transformó el lenguaje ocultista en una experiencia sensorial y poética.

“Cartografías del Vínculo” por Lubeshka Suárez

Cartografías del Vínculo, primera exposición individual de la artista Lubeshka Suárez en Venezuela, quien desde hace cinco años se ha dedicado a profundizar en las resonancias sensibles de temas como el insilio, el exilio, la diáspora venezolana, la migración y las recientes transformaciones de nuestro complejo mundo local-global.

Néstor García Roa: «Razón y política de la pintura»

“Razón y política de la pintura”, la más reciente exhibición individual de Néstor en la Cabinet Gallery de Caracas, bajo la curaduría de Ruth Auerbach. Integrada por pinturas arrugadas, edificios en llamas, paisajes enlatados y escenas de lugares exóticos sobre hamacas, la muestra de Néstor desafía los estatutos tradicionales de la percepción.

Queen sobre el agua | Miami Pop Tour

Queen dio 704 conciertos durante sus dieciséis años de trayectoria. Ese camino, como en cualquier banda que empieza desde cero, se construyó paso a paso: el álbum Queen I les abrió las puertas en el Reino Unido y el Queen II los empujó al primer plano.

“Orígenes”: Exposición de Edward Mosquera

El Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez es el escenario de una experiencia artística y cósmica sin precedentes, la exposición ORÍGENES, la nostalgia de un comienzo, del artista plástico venezolano radicado en París Edward Mosquera.

El Terror: Un Género que nació con el Cine | Parte II

El terror es el estilo cinematográfico que más subgéneros ha aportado al cine. A continuación, haremos un repaso de ellos, pero primero es propicio aclarar la diferencia entre terror y horror, aunque ambas terminologías usualmente se entremezclan en las películas.

Sostengo la anterior conversación con una de mis mejores amigas. Para ella, el feminismo es una especie de enemigo a la sombra, con el que debe lidiar en todas las formas y terrenos posibles. Después de todo, según su singular punto de vista, somos las feministas las que hacemos la vida de la mujer actual “complicada”. O al menos, lo suficientemente aburrida como para merecer el reclamo. Y por supuesto, entre las cosas que nos hace un grupo irritante, es esa manía de mencionar el machismo cada tanto. Sobre todo, en relación con puntos que, en su opinión, no tienen en absoluto nada que ver.

—¿Obsesionadas, por qué? —pregunto.

—Ahí leí a una loquita llamando “micromachismo” a la galantería —respondió— eso es grosero. ¿A qué mujer no le gusta la caballerosidad?

Bien, a mí no me gusta. Pero creo que no es el mejor momento para explicar que me preocupa que un hombre se sienta en la obligación de comportarse de cualquier forma conmigo, debido a una obligación social. Que preferiría, por supuesto, que se encontrara cómodo y feliz en mi compañía. Que no llevara la mesa del almuerzo romántico, al paseo por las calles o a la butaca del cine, una serie de reglas sociales que no considero imprescindibles. Pero por supuesto, eso solo atañe a cómo veo las cosas, posición por otro punto nada importante. Volvamos al punto de mi amiga: al feminismo le importa bastante poco si te gusta o no la caballerosidad, la galantería, el coqueteo, el flirteo, la relación, sea cual sea, entre dos adultos.

—¡Mentira! —insiste mi amiga— ¡Las he leído! ¡Molestas porque los hombres regalan flores y chocolates!

—Lo más probable es que sea por otra cosa —sugerí.

—¿Como qué?

Cosas como que, en realidad, no hay un orden riguroso de las cosas y achacar a los hombres un comportamiento, implica que se crean expectativas por completo falsas. Que asumir que el amor — de cualquier índole — se expresa a través de una serie de reglas veniales sobre obsequios y modales, esconde el hecho que las relaciones son ámbitos más complejos, poderosos, amplios y dolorosos. Que un hombre puede saber al dedillo cada forma de ser caballero y al mismo tiempo, ser por completo incapaz de sostener una relación madura y estable. Que globos, osos de felpa, ramilletes, cenas, caminos de pétalos, no esconden algunas veces interpretaciones disfuncionales sobre la pareja, el entorno y como se expresa el afecto en nuestra época. Puede ser que eso sea lo que preocupa a la feminista que se queja. Pero ¿quién sabe? todas estamos locas, según el saber popular.

Quisiera explicarle que lo caballeroso, también es un tipo de lenguaje social que aguarda significado

Pero vamos más allá. Vamos al hecho que la caballerosidad proviene del galanteo social establecido en el medioevo y siglos anteriores. Que se trata de un tipo de comportamiento social que sostiene y elabora una versión sobre el interés de la identidad, que además se manifiesta de forma profunda y nueva en cada ocasión. Que la galantería —entendida en su acepción histórica— es un comportamiento social que implica atracción y que su evolución en la actual caballerosidad, dependió de la forma en que se reflexiona sobre las relaciones de pareja. O mejor dicho, la paridad del poder entre ambos. Es una idea interesante si lo analizas desde ese punto de vista, quisiera decirle a mi amiga. Quisiera explicarle que lo caballeroso, también es un tipo de lenguaje social que aguarda significado. La mano extendida para bajar el automóvil, servir el agua durante una cena, la rosa en la mano al primer encuentro. ¿Es necesario? ¿es imprescindible? ¿Por qué al feminismo tendría que importarle algo semejante?

—No sé, quién sabe —le respondo a mi amiga—, ya sabes que el feminismo de esta época está de manicomio.

Aprieta los labios, está enfurecida. Bienvenida a este lado de la barrera, pienso con cierta malicia, mientras tomo la taza de té que sostengo entre las manos. Paso buena parte del tiempo, en intentos —siempre infructuosos— de explicar qué le importa al feminismo. O qué no. Qué puede abarcar la opinión política de una mujer y que, sin duda, no lo hace. Solo para ser ignorada, debatida sin argumentos concretos. De modo que está bien, que, para variar, el disgusto venga del otro lado de la barrera. De todas esas personas que consideran al feminismo entrometido, metomentodo, insoportable. Una mirada irritante hacia la mujer como ente funcional. ¿Quién te ha pedido te metas en nada?, me dijo una vez una de mis primas. ¿Qué te importa cómo me trata mi marido? Me lo dijo con lágrimas en los ojos, después de una discusión malsonante que escuchó toda la familia. “¡Cállate, chica!”, le gritó el esposo en mitad de una cena navideña familiar. Los abuelos, los padres, los suegros presentes.

Me quedé aturdida, sin saber qué decir —cómo consolarle— porque, además, no me lo esperaba. Su marido era el tipo de sujeto que sonríe y te estrecha la mano con un gesto lento, para besarte los nudillos. Que te saca la silla, que se asegura estés cómoda y te sientas la reina de cualquier salón. Que todas mis tías adoran por lo “detallista” y amable. Bueno, yo no, para ser franca. Tampoco le caigo muy bien, si somos de verdad sinceros. Pero cualquiera sea el caso, no esperaba que esa caja de monerías masculinas le gritara a su mujer en público, de forma grosera y violenta. Me quedé con el tenedor a mitad de camino a la boca. Me pregunté qué pasaría cuando no estaba sentado a la mesa. Qué diría cuando nadie le veía, nadie podía juzgarle.

Hubo un silencio largo, tenso. Después la conversación siguió con timidez. Luego, otra vez hubo risas, chistes y nadie parecía recordar el grito. Menos mi prima, que se levantó y salió del comedor. Me apresuré a ir detrás de ella. Aturdida. El caballero me miró de reojo. Nos caemos mal, ya se los dije ¿no? Mi prima estaba en la cocina. Se servía agua y cortaba una manzana. Le temblaban las manos. Me quedé de pie en la puerta, sin saber si debía decir algo o no. Sacudió la cabeza. ¿Me vas a dar un sermoncito?, me dijo. ¿Me vas a decir que después de esto viene el golpe? ¿Quién te dijo que te metieras en nada?

Seguí en silencio. Pensé en la forma en que el matrimonio de mi prima funcionaba. O al menos, hasta donde yo sabía. Las largas conversaciones telefónicas cuando traía a sus hijos a visitar a mi tía. Las veces en que tenía que enviar mensajes de textos para dejar claro dónde se encontraba y con quién. En las visitas a su casa, un apartamento de lujo de pisos brillantes e impecable. Oh… ¿estás pensado ahora mismo si esto que te cuento se trata de una historia de maltrato de librito? No, en absoluto. Mi prima es una ejecutiva con un puesto de considerable importancia en una empresa, su esposo es un hombre educado que ocupa un cargo semejante y son padres de una pareja preciosa de niños, con dos años de diferencia. Pero la tensión, el manejo de la relación…algo ocurre ahí. Algo que no sé cómo llamar y que explota de vez en cuando. Algo como el grito en la mesa o la ocasión en que ella lloró toda la tarde porque él se negó a buscarle en una fiesta infantil. Las llamadas telefónicas constantes, la furia lenta entre ambos al conversar.

Pero él es un caballero, claro está. Un hombre impecable. Uno que cuando me conoció me explicó de forma educada unas cuantas cosas que no tenía interés en saber, pero que él estaba interesado en decirme. Que jamás olvida una fecha de cumpleaños, que jamás deja de hablar de sí mismo, que pocas veces se ocupa de sus hijos en esas pequeñas cosas diarias que mi prima lleva a cuestas. Es el mismo que envía ramos de flores, chocolates. Que paga carísimas cenas, que una vez le regaló a mi prima un anillo deslumbrante de diamantes que ella sólo lleva en ocasiones especiales y que llama “tesoro”. Es el mismo hombre que le gritó a la mesa. Todo eso parecía englobarse en algo impreciso, angustioso. “Eso es un matrimonio”, me dijo ella en una ocasión. Tampoco respondí esa vez.

En esta ocasión, me acerqué y me senté a su lado. Ella terminó de cortar la manzana y me ofreció un trozo. Tenía lágrimas en los ojos. Parecía avergonzada, pero sobre todo muy cansada. No me metí en nada, tal y como me lo había pedido y ella me lo agradeció en silencio, como supuse ocurriría. Volvimos a la mesa para terminar la cena familiar. El marido amoroso se apresuró a retirar la silla. A mí me ignoró y lo agradecí.

Espera… ¿me quieres decir que todos los hombres caballerosos son potenciales maltratadores?

¿Estás esperando que te cuente que todo terminó en divorcio, golpiza, algo más grave? No, en realidad mi prima sigue casada y supongo satisfecha. Los niños crecen saludables. Y también sé que el caballero sonriente sigue haciendo algunas cosas reprobables de vez en cuando, quizás con más frecuencia de lo deseable. Pero “así son los matrimonios” ¿no es así?, ¿así son los matrimonios, o así es la percepción de la pequeña violencia que puede haber a cambio de cierto acuerdo de pareja? No lo sé, el feminismo no analiza eso. El feminismo se ocupa de entender por qué los hombres y mujeres se sienten presionados en actuar de tal o cual forma. Del motivo por el cual, tanto hombre como mujer aceptan que ciertos comportamientos sociales, escudan, esconden, ocultan un tipo muy específico de violencia.

Espera… ¿me quieres decir que todos los hombres caballerosos son potenciales maltratadores? No, no he dicho eso y por supuesto, no lo creo. Lo que sí creo, es que la caballerosidad no asegura ni tampoco sostiene otro comportamiento que un acuerdo social que se manifiesta en la intimidad. Lo que sí creo es que muchas veces la caballerosidad, pareciera disminuir la gravedad de otros comportamientos. De hacerlos más manejables, justificables, comprensibles. ¿Comprensibles? En realidad, eso último no lo sé y es una temeridad asegurarlo, sin duda. Pero lo que sí tengo claro, es que para la mayoría de las personas que conozco, la caballerosidad es una garantía de que al menos, el hombre en cuestión se toma las cosas con la mujer a su lado en serio. ¿Qué tan en serio?

—Mira, yo sé a dónde va todo esto —dice mi amiga— , sé que quieres hacer un jueguito de esos de palabra. Ser caballero no implica que…pero ¡claro que implica! ¿Quién se va a tomar tantas molestias si no es un hombre bien educado?

Podría darte varias razones, pienso, pero tampoco se lo digo. Me gustaría contarle como muchas mujeres —un número considerable— están convencidas de que la caballerosidad es sinónimo de sensibilidad. Y puede ser que lo sea. Pero que también puede ocultar comportamiento de control, violencia y maltrato. Que docenas de llamadas telefónicas pueden demostrar interés, pero también una necesidad directa, de dejar claro los límites que una mujer puede transgredir. Que obsequios luego de peleas violentas, intentan crear una relación de ambigüedad sobre la noción del poder entre los miembros de una pareja. Me gustaría hablarle de todas las víctimas de maltrato que narran lo “atentos y detallistas” que eran sus agresores, antes de que las cosas se pusieran realmente mal. De cómo la caballerosidad, puede ser el perfecto disfraz para alguien más.

—Tienes razón, cuando hablamos de buena educación —respondo.

—Siempre es buena educación.

—Por supuesto. Pero también puede ser otra cosa.

—¿Ves? Ya el feminismo tiene algo de qué quejarse.

El día de los enamorados, leí cientos de frases parecidas. “Que hablen por ellas, amo que sean galantes conmigo”, “Si no me consienten prefiero estar sola”. Una larga lista de pensamientos que celebran esa específica idea que la caballerosidad sostiene —y perpetúa— una idea sobre el amor. Una idea que respeto, debo decir. Pero que también de vez en cuando, me preocupa. Lo hace, porque el amor es un acuerdo privado, una privadísima combinación de percepciones de la pareja sobre lo que sostienen su lenguaje íntimo, sus formas de comprender los altos y bajos, esa conexión esencial que hace el espacio entre ambos insular, diferente a cualquier otro. Pero la caballerosidad pareciera… ¿qué?, es complicado decirlo. Porque en realidad esa presión sobre el comportamiento, también es a su vez una exigencia. Ambas cosas, combinadas, pueden tener un efecto extraño, duro de asimilar. Porque abrir las puertas de un vehículo, tomar de la mano a una mujer, asegurarse esté cómoda en una cena con velas, puede ser hermoso, pero también genérico. Puede ser la fórmula y no el medio de ocultar falta de intimidad, de simplemente insistir en un comportamiento que evita que la verdadera intimidad pueda desarrollarse, crecer, hacerse cada vez más poderosa, real, amorosa.

—¿Qué pasa después de la caballerosidad? —pregunté.

—¿Cómo…? ¿como qué…? —mi amiga parpadeó— no entiendo.

—Supongamos que este hombre es de una caballerosidad tremenda. ¿Qué piensas debería ocurrir después?

Nos quedamos en silencio. No sé por qué, recuerdo algunas escenas de la película Malcolm & Marie de Sam Levinson, actualmente en el catálogo de Netflix. La historia muestra una pareja muy joven, que atraviesa una noche que podría terminar con la relación. Malcolm (John David Washington) es el amante de Marie (Zendaya) y acaba de cometer un error al parecer intrascendente: luego de ganar un reconocimiento por la película que seguramente cambiará su carrera en el cine, olvida mencionar a Marie en sus agradecimientos. La omisión podría no ser tan grave a no ser por un detalle. La película de Malcolm se basa en la vida de su pareja. En sus dolores y angustias.

Una vez terminada la gala en que se celebró llegan a casa. Y en medio de la tensión, comienzan a discutir en voz alta. Una discusión en la que prácticamente, ambos sacan a flote todo lo que va muy mal en una relación dura y apasionada. Se gritan, se besan, se abrazan. Pero Malcolm insiste en que “se disculpó”. En que ya dijo todo lo que tenía que decir. Que ya no tiene nada que agregar. Y en una de las escenas, se quedan juntos, él abrazado a las piernas de ellas. “No importa lo que diga una mujer, un hombre jamás le escuchará”, dice Marie, cansada, derrotada, humillada, herida, rota.

Pienso en Marie, que al final, no obtuvo respuesta. Como tampoco Francesca, el precioso personaje del libro “Los puentes de Madison County”

Por supuesto, se trata de una bella estampa sobre el desengaño. Una mirada triste y moderna sobre el amor y sus expectativas rotas. Pero también sobre la forma en que la cultura comprende a las mujeres. Malcolm ha dicho todo lo que “debía decir”, todo lo que “quería decir”, todo lo que “necesitaba” decir. ¿Eso es suficiente? ¿Qué sabe puede necesitar Marie? ¿Qué hace de enorme la necesidad que ella sienta que valió la pena el esfuerzo de la relación, la entrega, la disposición, el apoyo, el sexo? ¿Todo lo que crea una pareja? ¿La gentil disculpa de Malcolm es suficiente?

—Esa es una pregunta tramposa —dice mi amiga—, lo es y lo sabes.

—Piénsalo —le digo—, piénsalo así. Ya hizo todo lo que debía hacer para demostrar es encantador. Un hombre bien educado por su madre y su padre para ser un tipo de bien. ¿Ahora qué? ¿Qué debe hacer?

Pienso en Marie, que al final, no obtuvo respuesta. Como tampoco Francesca, el precioso personaje del libro “Los puentes de Madison County” del escritor Robert James Waller. La primera vez que lo leí, me desconcertó. Tenía unos dieciséis años y por entonces, los adultos sólo eran adultos. O a mí me lo parecían al menos: tediosos, un poco planos, sin mayor profundidad que su papel en el mundo que les rodeaba. En otras palabras, imaginar que una mujer y un hombre de la edad de mis padres pudieran vivir un romance tan apasionado, profundamente trascendental y sobre todo sexual — porque lo fue, ¿a quién engañamos?— me afectó más de lo que podía admitir. Se trataba no sólo del hecho de una perspectiva del amor que hasta entonces no había imaginado, sino que además, tenía aparejada esa amarga encrucijada que Francesca debió enfrentar: ¿Abandonar a sus hijos —familia, estabilidad, historia— o seguir los que melodramáticamente suele llamarse “los impulsos del corazón”? Al final, todos sabemos lo que el personaje de Francesca decide y las razones por lo que lo hace: Permanece como esposa fiel y madre devota, abandonando el gran amor de su vida por una serie de complejísimas razones que a según, sólo “el corazón de una mujer comprende”. La novela transita ese difícil trayecto del deber moral, la noción de la fidelidad y lo que es aún más tramposo, el hecho que una mujer en ocasiones debe tomar decisiones, no tanto para su satisfacción, sino para proteger el bienestar de su familia. De manera que, la historia termina con una gran moraleja sobre el amor marchito, pero nunca muerto y la memoria de Francesca, flotando agridulce en medio de su gran sacrificio familiar.

Libro y película —esa bella adaptación del ’95 de Clint Eastwood— han conmovido a generaciones enteras. A mí me irritó de una forma que me llevó meses digerir y sobre todo comprender. Porque mientras me secaba las lágrimas y lamentaba el dolor de Francesca, la partida del fotógrafo y todo aquel universo rural donde parecían converger el dolor de un mundo descreído, comencé a hacerme preguntas. Y preguntas lo suficientemente complejas como para angustiarme, además. ¿Por qué Francesca había tenido que decidir entre su bienestar emocional y el de sus hijos sin otra opción que sacrificar el suyo? ¿Habría ocurrido de la misma manera de ser un hombre el que estuviera a mitad del conflicto? ¿El libro se consideraba una célebre historia de amor por el mero hecho de demostrar —otra vez— que la mujer tiene el sacrosanto y tradicional deber de asumir que es su deber la donación personal de su identidad? Para esas alturas, ya estaba tan obsesionada con el tema como para encontrarlo aparejado en todas partes. ¿Qué habría ocurrido en el pequeño Universo de la historia si Francesca hubiese decidido algo distinto? ¿Que simplemente habría aceptado que su bienestar emocional e incluso mental era mucho más importante que el hecho de asumir un papel dentro de una visión muy concreta sobre la familia? ¿Habría sido una tragedia dentro de la tragedia romántica? ¿O se trataba de una de esas ideas sociales fundamentales que no aceptan enmienda? Con enorme angustia, imaginaba a Francesca sentada junto a la chimenea de su pequeña casa, noche tras noche, recordando con enorme detalle el fin de semana donde había comprendido que su vida tenía alternativas. Que había una opción más allá de ser madre y esposa. Donde había descubierto —recordado más bien— que Francesca podía ser sólo Francesca y que eso estaba bien.

Por entonces, comencé a obsesionarme con las historias de amor. Con las de verdad, en realidad. Con los Oscar Wilde del mundo, con las Mary Wollstonecraft, las Agatha Christie, Las Reinas Victorias y toda esa pléyade de personajes históricos que habían vivido apasionados y públicos romances. Me obsesionaba la fatalidad, lo inevitable. El hecho que el amor romántico parecía sobrevivir lo suficiente para ser inolvidable y nunca más allá del ideal. Porque el amor —literario y a veces el real— tenía una enorme dosis de sacrificio y de instantáneo. Los romances más apasionados que poblaban la historia, apenas duraban más de una década y siempre alguien terminaba devastado por la pasión, haciendo algún sacrificio, muriendo, temiendo, anhelando, deseando el amor que había experimentado y del que después, sólo quedaba el recuerdo. Y entre todos esos confusos códigos que creaban las grandes historias de amor, la mujer se llevaba la peor parte. La mujer que sufría, que padecía soledad, oprobios, angustias. Para luego llegar al altar anillo en dedo y proclamar al mundo su felicidad.

A mi toda esa percepción del amor me disgustaba. Y tanto, como para preguntarme si ese amor idealizado, cortoplacista y rudimentario, no era otro de los tantos mitos con que lo femenino debe lidiar en su largo camino hacia comprenderse así mismo. No se trataba de un pensamiento feminista ni nada parecido, sino de la noción que ese amor apasionado, extraordinario e inevitable, siempre parecía crear un ambiente propicio para recordar que, para ser feliz, era necesario el sacrificio, el sufrimiento. Un anillo al dedo y quizás incluso un bebé. ¡Qué extraordinaria visión de una escena ideal!

Pero más allá de ese ideal insistente, estaban las Francesca del mundo. Y era precisamente eso, lo que a mí me preocupaba. Las que asumían que amar era sufrir, que la familia era una obligación y el matrimonio una especie de martirio social que había que padecer con cierta dignidad. ¿Qué ocurría cuando la historia no terminaba bien? ¿Qué pasaba cuando el amor no era tan resistente? ¿Cómo podía curarse la herida de lo cotidiano cuando el amor es siempre ideal?

Más que eso, me preocupaba la mujer cautiva, nombre que inventé para describir a las sufridas Francescas del mundo. A esa mujer que asumía que las opciones eran limitadas y que siempre escoger, significaba hacer daño y sobre todo a sí misma. Las Francesca que se desvelaban soñando con una vida a la que no podían aspirar, con el bebé en brazos. Las Francesca que se imaginaban quizás viviendo otra vida, disfrutando de otra perspectiva, pero sin atreverse a dar el paso. Y, sobre todo, temiendo darlo. Porque más allá de esa primera intención, había todo un mundo agresivo al cual debían enfrentar. ¿Qué ocurría con ellas? ¿Estaba bien que el mundo condenara la simple noción que la mujer podía enmendar su propia plana? ¿Qué podía tomar cualquier otra decisión además de la que se supone era correcta?

Como le ocurrió a Charlotte Perkins Gilman, pionera del feminismo, madre devota y ex esposa aliviada. Charlotte nació en las últimas décadas del siglo XIX y a pesar de tener aspiraciones artísticas propias, decidió como toda mujer de su época, que la única opción plausible era contraer matrimonio y lo más rápido posible, convertirse en madre. Y lo hizo. Una década después, Charlotte sufrió lo que su médico catalogó una “violenta crisis de nervios”. Su familia, desconcertada por el pánico y después por la depresión de Charlotte, decidió enviarla al consultorio del Doctor Mitchell, que por entonces era el especialista psiquiátrico más célebre de Estados Unidos. Charlotte le contó lo mejor que pudo su sensación de apatía, frustración y angustia. Los largos días encerrada en su pequeña casa de casada, la necesidad que tenía de crear algo más. Pero para el doctor Mitchell todo se trataba de meros “síntomas” de algún tipo de histeria. Le recomendó abandonar toda “aspiración artística” y también, dedicarse con más empeño a sus “labores como esposa”. Charlotte, aterrorizada por la perspectiva de la locura —que hace siglos era una condena segura a una institución menta — decidió seguir lo mejor que pudo los consejos del doctor y tratar de recuperar lo que suponía era algún tipo de cordura perdida.

No pudo hacerlo. De hecho, estuvo muy cerca de enloquecer realmente. Finalmente, y en lo que Charlotte llamó “un momento de lucidez”, escapó del hogar que compartía con su marido hasta la otra punta de Estados Unidos, llevándose a su hija consigo y comenzó una nueva vida como bibliotecaria, escritora y pionera del feminismo. Nunca más sufrió otro acceso de “histeria” o la misteriosa depresión que estuvo a punto de enloquecerla. Toda su odisea, fue recopilada después en el libro “Por su propio bien” de Ehrenreich y English, que después, se convirtió en uno de los manifiestos más celebres sobre la independencia —moral y emocional— de la mujer.

Por supuesto, no todo siempre es tan sencillo: la mujer emocionalmente independiente, fue durante mucho tiempo una idea desconcertante y la mayoría de las veces, mal comprendida. Porque la mujer debía ser mujer —y en la mayoría de las ocasiones, una mujer muy definida— y la idea que pudiera tomar decisiones en su propio beneficio era poco menos que chocante. Tanto así, que, por siglos, una de las virtudes femeninas más apreciadas fue la abnegación, su capacidad para el sacrificio, esa bondad impoluta y extraordinaria tan idealizada como peligrosa. ¿Qué ocurre cuando no eres una Santa, ni tampoco una virginal doncella al borde del sacrificio ritual? ¿Cuándo no estás dispuesta a darlo el todo por el todo sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo decides ser egoísta o lo que la sociedad asume es serlo?

No es una idea que se digiera fácil y lo que resulta aún más sorprendente, incluso para las mujeres. En una ocasión, en medio de una conversación entre amigas, opiné en voz alta sobre lo preocupante que me parecía esa noción del “sacrificio” necesario que daba a entender el libro “Los puentes de Madison County” —sí, seguía obsesionada— y alguien que me escuchaba me dirigió una mirada escandalizada.

—O sea que te habrías ido, como una puta, dejando a tu marido y a los niños —me reclamó. Y parecía realmente enfurecida por la idea. Me encogí de hombros.

—En realidad, habría admitido que algo andaba mal como para enamorarme de un fotógrafo que acabo de conocer. No es el romance otoñal, es que evidentemente Francesca no quería estar allí.

—Pero debía —me insistió en un tono docto y pontifical que me hizo arder los oídos — . Ella decidió casarse de manera que debía asumir las consecuencias.

Quien me decía todo aquello era una estudiante universitaria de mi misma edad y quien, por cierto, estaba desarrollando una tesis sobre identidad social femenina en la universidad. Me tocó el turno de escandalizarme.

—¿Entonces el matrimonio es una condena?

—Es un compromiso.

— Es un vínculo que busca hacerte feliz. Si ya no lo eres ¿Por qué hacerte daño? — insistí. Ella pareció haber llegado al límite de escucharme sin lanzarme un bofetón —o eso parecía— y se levantó de la mesa donde estábamos sentadas.

—Así es el mundo real.

La miré caminar entre la multitud de la pequeña reunión con una sensación de irrealidad. ¿Hasta qué punto la idea del matrimonio seguía siendo una noción sobre el compromiso, el deber ser social y no la felicidad? ¿Hasta dónde la idea de los hijos y el amor conyugal parecían aplastar esa precisión sobre independencia moral que en ocasiones se ignora? La idea me angustió, me abrumó, tanto como para preguntarle a mi madre sobre el tema.

Mi madre se divorció de mi padre cuando yo apenas tenía unos meses de nacida. Lo hizo con la absoluta certeza de que era la mejor decisión para ambas y sobre todo, bastante consciente que los conflictos de su relación de pareja no iban a mejorar. De manera que, en buena lid, decidió que había llegado el momento de tomar caminos distintos. Eso, a pesar que yo acababa de nacer y que la decisión causó un natural revuelo entre parientes y amigos. Pero al final, resultó que tenía razón: la separación me evitó una vida familiar penosa y sobre todo, encontrarme en medio de una pareja con enormes diferencias mutuas que difícilmente podrían consolarse de manera sencilla.

—¿Fue terrible el divorcio? —le pregunté, luego de contarle sobre la discusión que había sostenido con la chica de la fiesta. Mi mamá se tomó unos minutos para pensar antes de responder.

—En realidad, todo proceso de separación es complicado, pero más que terrible, me alivió. Una relación que no funciona, incluso la más pacífica, es un dolor constante —me explicó—, no se trata de situaciones límites, sino que no hay nada que los una. Ni un punto en común.

—Te debe haber sido difícil explicar que te divorciabas porque no te sentías satisfecha y no por algo más…concreto, digamos —pregunté un poco asombrada. Esta vez mi mamá sonrió.

—No me molesté en hacerlo. Obsesionarte con lo que debiste haber hecho, en lugar de lo que querías hacer, es una idea que puede destrozarte.

Todo parte desde la investigación y crear una narrativa que se cuente con imágenes

Pensé en esa frase por meses. En el trayecto, continué cuestionándome sobre el hecho de la obligatoriedad del deber familiar, del hecho de asumir que todos tenemos un papel que cumplir dentro de la cultura en que nacimos. Para entonces, ya tenía bastante claro que ninguno de mis planes incluía matrimonio o un bebé en una cuna, así que me pregunté qué ocurría cuando no pertenecías a esa idea lineal sobre lo que debías hacer con tu vida. ¿En dónde encajo yo y las mujeres como yo que asumimos necesitamos opciones? ¿Qué ocurre con las mujeres que recorren el camino más complicado? ¿Con las que se arriesgan? ¿Con las que asumen que en la vida no todo es tan sencillo como seguir una fórmula mágica que pueda consolarte? ¿Las que enmiendan la plana a mitad de la historia?

Por años, he reflexionado sobre las mismas cosas. A medida que crecí y me hice la mujer que soy actualmente, comprendí que necesito opciones, cientos de ellas y no sólo la idea vulnerable, abierta a interpretación y sobre todo, ligeramente resquebrajada sobre el deber ser. Que soy de las mujeres que avanzan contra la corriente, que abren las puertas que se suponen deberían mantenerse cerradas, de las que aspiran a crear y creer que la vida es mucho más que un tópico tradicional.

Y es lo que le pregunto a mi amiga, que al final suspira enfurecida, fastidiada, supongo que harta de mí. Harta de las feministas entrometidas y metomentodo como yo. De las mujeres que reflexionamos sobre las mujeres. Que buscamos la forma de entender el mundo, el tiempo, la condición de la emoción y lo femenino en una época compleja. Sacude la cabeza, aprieta los labios, me mira a la cara, aburrida y seguramente, cansada de una conversación que no lleva a ninguna parte.

—Cree lo que quieras. Igual el feminismo cree que siempre tiene la razón en todo.

Qué fácil sería todo, pienso. Qué fácil sería creer que todo es sencillo y tiene explicación. Qué fácil podría ser que el feminismo buscara solo tener la razón. Pero supongo que explicar eso llevará años de esfuerzo, pienso mientras mi amiga se despide, sonríe, parece que tiene prisa en volver a su casa. Años de asumir que entender que el mundo no es tan sencillo, comprensible y mucho menos justo. Un aprendizaje que siempre lleva un considerable esfuerzo atravesar.

Tal vez te interese ver:

Pamela Colman Smith y la mística silenciosa del siglo XX

Pamela Colman Smith fue la artista que dio rostro al tarot moderno y, sin embargo, su nombre permaneció en la penumbra. Mística, sinestésica y visionaria, transformó el lenguaje ocultista en una experiencia sensorial y poética.

Rosalia y el tiempo – Apología del Cuento

No se trata de una mezcla casual. Blancanieves y mucho antes que la versión Grimm la popularizara y la convirtiera en pieza de literatura infantil, indagó en el mal, la codicia, la magia y la pasión desde lugares complicados.

La polémica ‘Cumbres borrascosas’ de Emerald Fennell

Desde que la directora británica Emerald Fennell anunció que su próximo proyecto sería una adaptación de Cumbres borrascosas de Emily Brontë, hubo cierta polémica al respecto. En especial, porque la realizadora, conocida por su estilo audaz y provocador, dejó claro que no se trataría de una revisión fiel al original.

Bruja, fotógrafa y escritora.

Columnista en The Wynwood Times:

Crónicas de una feminista defectuosa